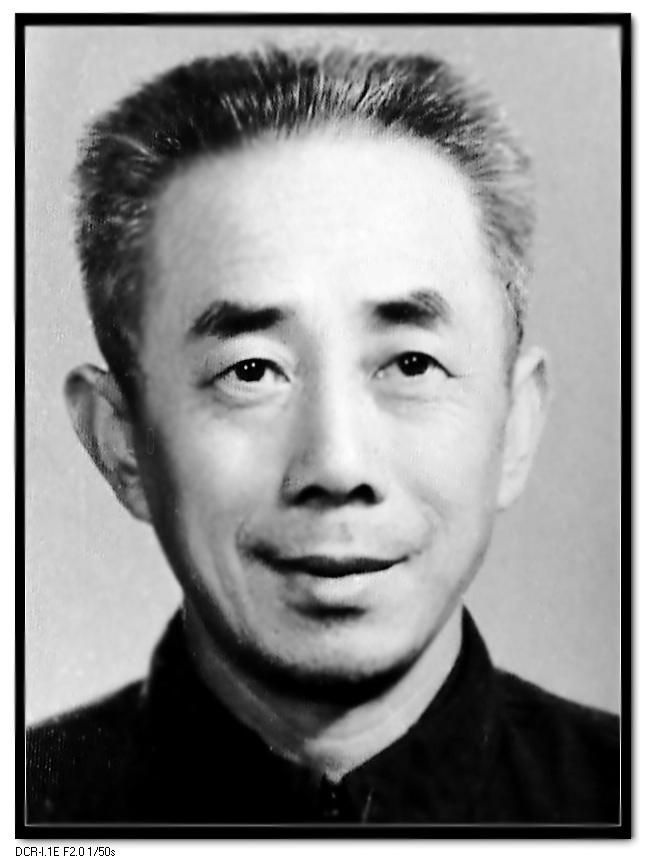

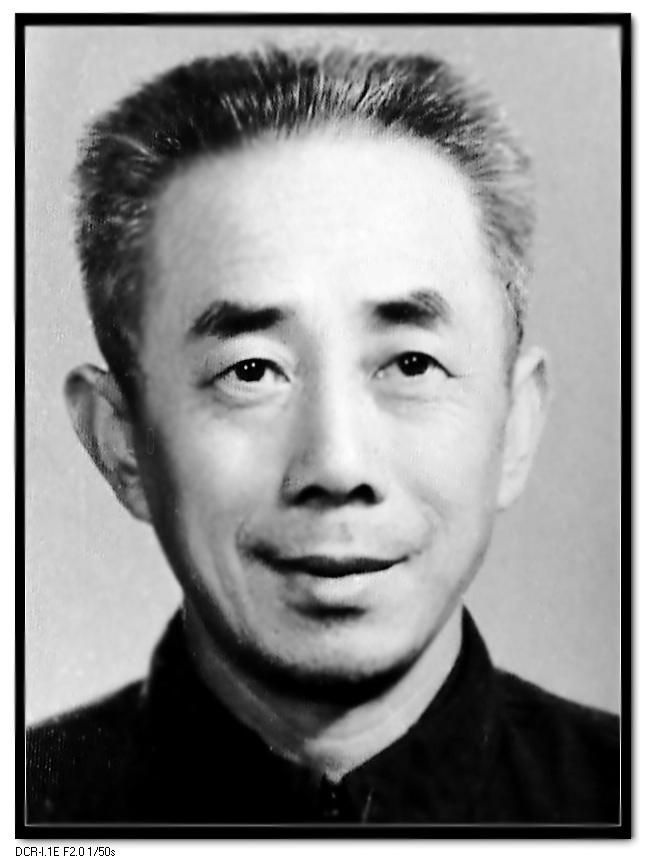

郭豫昌生平事迹

郭豫昌生平简介:

豫昌先生小名铭文,又名健,锦春公次子(遗腹子)。1911年10月9日生于铜钵盂,房屋坐落明德,家无田地。

豫昌童年刻苦好学,成绩优秀,练就一手好字。10岁到15岁,家庭生活主要靠哥哥铭昭(铭樵,立衡)工资收入。豫昌15岁到上海,在宗亲开办的鸿昌典当行做学徒,少年就分担起赡养母亲的责任。1931年回乡与峡山周芳珠结婚,同年到1940年,先后在潮阳莲塘小学、潮阳贵屿养正小学、普宁大陇乡大同小学、潮阳石桥头乡逊敏小学任教员。1938年参加中国共产党。1940年4月,伪币贬值,靠他微薄工资已无法维持一家七口生活,经党组织批准去上海谋生。1940年4月至1946 年,在宗亲开办的鸿昌(成都路大沽路)、新丰(新闸路戈登路现江宁路)、永兴(瑞金一路91号)典当行做店员。抗日战争胜利后,妻子携带4个子女于1946年移居上海。1946-1950年在宗亲开办的协成店(南京东路147号)钟表部任店员,1950年宗亲结束钟表部业务,分给少量实物,得以在新康商场租柜台做钟表小买卖。1955年前由于要养一家九口,入不敷出,一度失业。在生活极为困难情况下,他仍然积极参加政府组织的商场治安管理等义务活动。1956年3月至8月,在上海综合贸易公司广灵商场任职员。1956年8月至1979年68岁退休,在上海国营甘泉商场任职员。

豫昌先生出生在民初,新中国成立前,经历中华民族面临生死存亡而又翻天覆地的年代,也是地少人多的铜钵盂人面临生存考验的年代。在日寇侵华、上海沦陷的时间里,邮路一度中断,当邮路恢复后,得知母亲已过世和妻儿子女忍饥挨饿的情景时,痛苦万分。他从小到中年,承担家庭生活重担,受尽煎熬与贫苦顽强拼搏大半生,直到把子女养育成人陆续就业,生活才逐渐改善。他是尽孝的儿子、尽责的丈夫,伟大的父亲。

豫昌先生开始从教的1931年,“九一八”事件爆发,日寇侵占东北,1937年7月日本帝国主义又发动侵华战争,在国家民族处于生死存亡之际,豫昌先生拥护共产党建立抗日民族统一战线、抗日救国主张,毅然参加革命。1940年他到上海之后,在白色恐怖下,无法与上海地下党组织接上关系,但始终忠于党,自觉参加革命工作。期间护送过曾鸣等三位潮汕同志经上海到苏北革命根据地。抗日战争胜利后,参加上海地下党外围组织益友社各项活动,加入益友社迎接解放军进城队伍。上海解放后,政府成立防特反特群众组织,他任居住区冬防会主任。他是热血青年和革命志士。

豫昌先生1956年成为国营商业干部之后,孜孜不倦,努力学习毛泽东、邓小平著作,学习唯物主义辩证法,尤其喜爱《陈毅诗词》,常用《陈毅诗词》练书法,并用来激励、教育子女。他几十年如一日,早出晚归,勤奋工作,被评为上海市普陀区劳动模范,他是优秀的商业战线干部。

豫昌先生在家乡教书育人长达10年,为家乡教育事业做过贡献,家乡没有忘记他。1991年在他八十岁高龄的时候,家乡筹资兴建学校,派人到上海请他为学校校名题字。如今铜钵盂小学门楼上他题字的“潮阳铜钵盂学校”依然金光灿灿,光彩夺目。

恢复党的组织关系是豫昌先生后半生的理想,为此曾做过不少努力,但在运动不断,政治历史问题敏感的年代,是一件很难实现的事 情。文革期间外地造反派到上海找他“内查外调”,使他意外得知入党介绍人李鸿基(普宁师范学校校长)和护送过的同志还有人健在。在不惑之年,时任福建省人大常委会副主任的曾鸣到上海开会,两位战友终于在豫昌家重逢,这时他才知道,另两位同志已经牺牲。

在找到入党介绍人和革命活动证人之后,豫昌先生曾经申请恢复党籍,中央组织部给上海市普陀区区委组织部的批复是“郭健同志可以重新申请入党”。

2000年12月10日,豫昌先生不幸病故,享年89岁。中共上海市普陀区商业委员会组织部参加追悼会并敬献了花圈,为豫昌先生的人生划上圆满句号。

周芳珠生平事迹

周芳珠生平简介: